Während des Zweiten Weltkriegs wurde entdeckt, dass Überlebende von Schiffswracks häufig innere Lungenverletzungen erlitten, die durch Unterwasserdetonationen von Wasserbomben verursacht wurden; äußerlich zeigten diese Verletzungen jedoch keine Anzeichen von Trauma. Dies war der erste Beweis dafür, dass Stoßwellen, die durch Explosionen erzeugt werden, schwere Schäden am menschlichen Gewebe verursachen können.

In den 1950er-Jahren, begannen Forscher, das medizinische Potenzial von Stoßwellen systematisch zu untersuchen. Frühe Experimente zeigten, dass elektrohydraulische Stoßwellen stark genug waren, um in Wasser getauchte Keramikplatten zu zerbrechen. In den Vereinigten Staaten wurde Frank Rieber aus New York das erste Patent für einen elektrohydraulischen Stoßwellengenerator erteilt (Patent Nr.: 2,559,277). Bis zum Ende des Jahrzehnts wurden auch die grundlegenden physikalischen Prinzipien elektromagnetisch erzeugter Stoßwellen dokumentiert. 5 16

Die Stoßwellen-Therapie (ESWT) wurde erstmals in den 1980er-Jahren zur Zertrümmerung von Nierensteinen entwickelt und entwickelte sich schnell zu einer bedeutenden Innovation in der medizinischen Welt. 2,4,6 Fokussierte akustische Wellen, die außerhalb des Körpers erzeugt werden, erreichen das Zielgebiet, ohne das umliegende Gewebe zu schädigen, und entfalten eine therapeutische Wirkung. Diese Eigenschaft hat die Methode in eine moderne Technologie verwandelt, die ohne chirurgischen Eingriff angewendet werden kann.

Mit der Zeit zeigten Forschungen, dass Stoßwellen nicht nur Steine zertrümmern, sondern auch Heilungsprozesse in Knochen, Sehnen und Weichteilen beschleunigen. 16,20

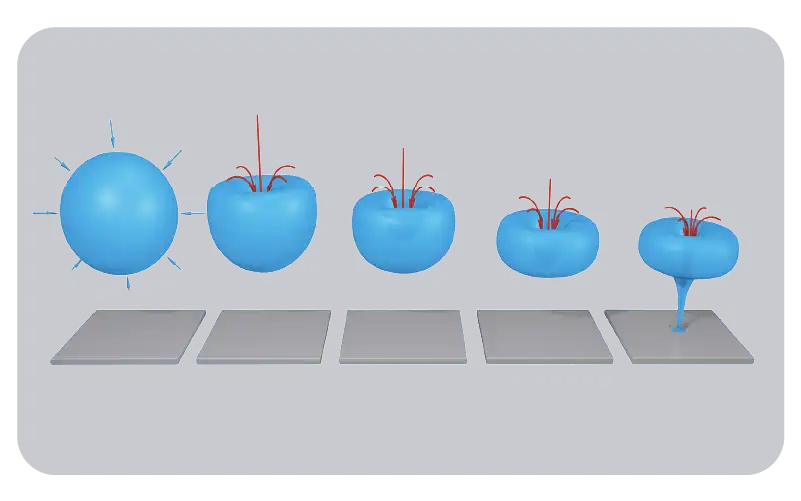

Die Wirkung der ESWT, beginnt mit der Übertragung der mechanischen Energie der Wellen auf das Gewebe, wodurch eine Reihe biologischer Reaktionen auf zellulärer Ebene ausgelöst wird. Sie stimuliert die Bildung neuer Blutgefäße (Angiogenese), unterstützt die Zellregeneration und beschleunigt so die Gewebereparatur. 11,12,18

Außerdem lindert sie Schmerzen, indem sie die Menge bestimmter schmerzübertragender Substanzen in den Nervenenden reduziert (z. B. Substanz P, CGRP). 5

Heute wird die ESWT auf zwei Arten angewendet:

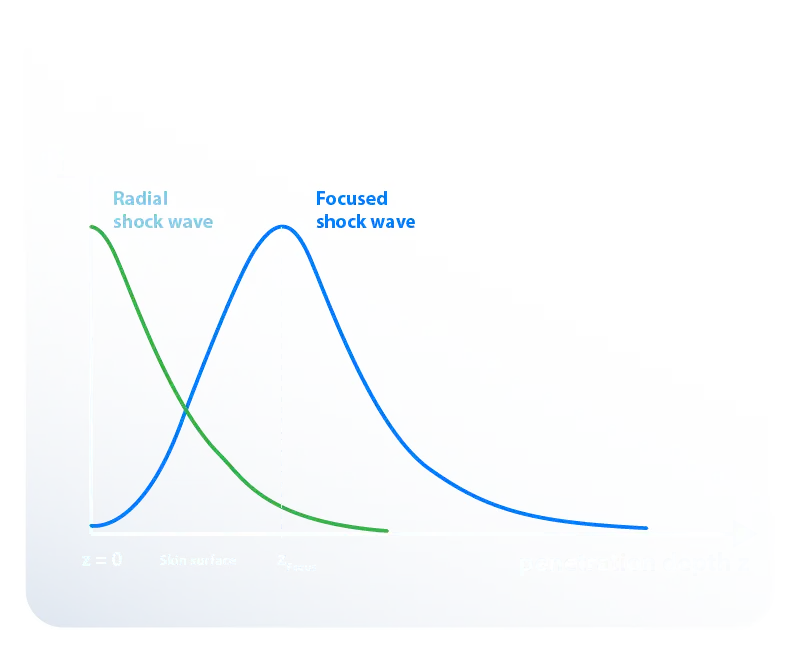

• Fokussierte Stoßwellen (fESWT): Erreichen tiefe Gewebe und erzeugen starke biologische Effekte. Sie werden insbesondere bei nicht heilenden Knochenbrüchen, chronischen Sehnenleiden, Peyronie-Krankheit und erektiler Dysfunktion eingesetzt. 10,13Forschungen zeigen, dass fokussierte Stoßwellen langfristig eine nachhaltigere biologische Heilung bewirken, während radiale Stoßwellen eine schnellere Linderung der Symptome bieten. 13

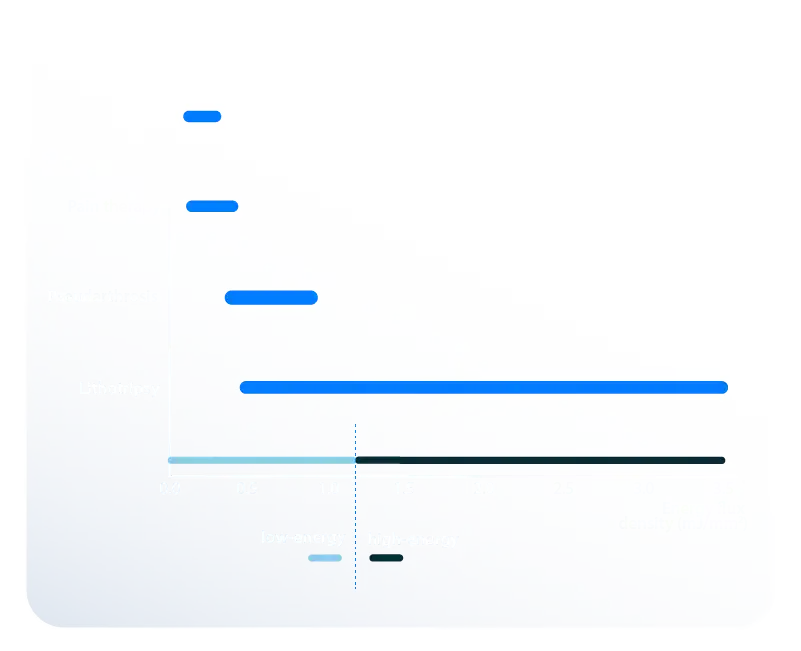

Fokussierte Stoßwellengeneratoren sind in der Lage, am Brennpunkt echte Stoßwellen zu erzeugen, während radiale Geräte nur Druck-(akustische) Wellen produzieren. 4 Diese Wellen können Druckniveaus von bis zu 30 MPa erreichen, aber ihre Anstiegszeiten sind recht langsam; etwa 3 Mikrosekunden. 4

Heute wird die ESWT als sichere und wirksame Behandlungsmethode in vielen Bereichen eingesetzt, von der Orthopädie über die Urologie und Sportmedizin bis hin zu Durchblutungsstörungen. Sie hat auch ein großes Potenzial in der Behandlung von Gefäßerkrankungen und in der regenerativen Medizin. 1,7

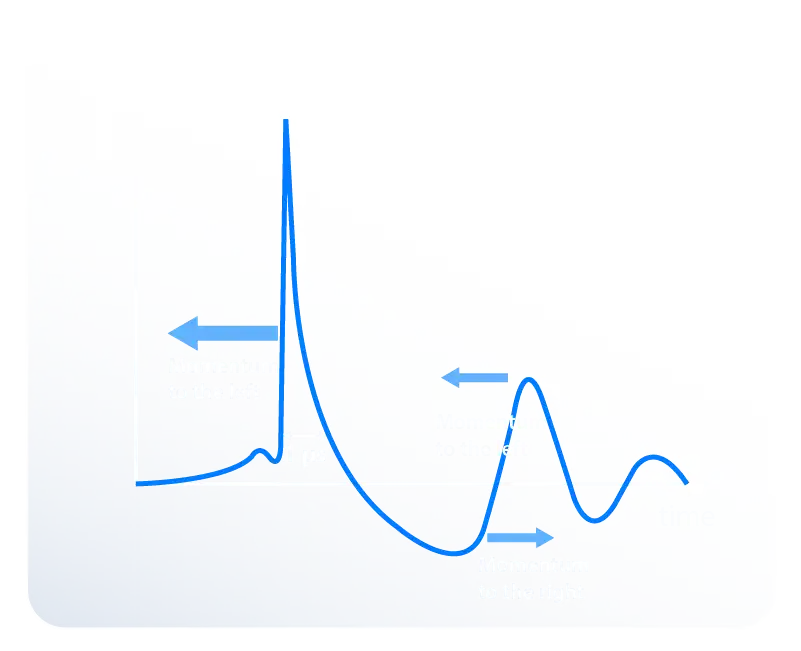

Fokussierte Stoßwellen sind kurzzeitige und hochdruck-akustische Wellen. Sie werden außerhalb des Körpers (extrakorporal) erzeugt und auf das Gewebe fokussiert. Sie bestehen aus einem hohen positiven Druckpeak (P⁺), gefolgt von einer kleinen negativen Druckphase (P⁻). Dank dieser speziellen Struktur dringen sie tief in die Gewebe ein, unterstützen die Geweberegeneration und erzeugen medizinische Effekte wie die Steinzertrümmerung.

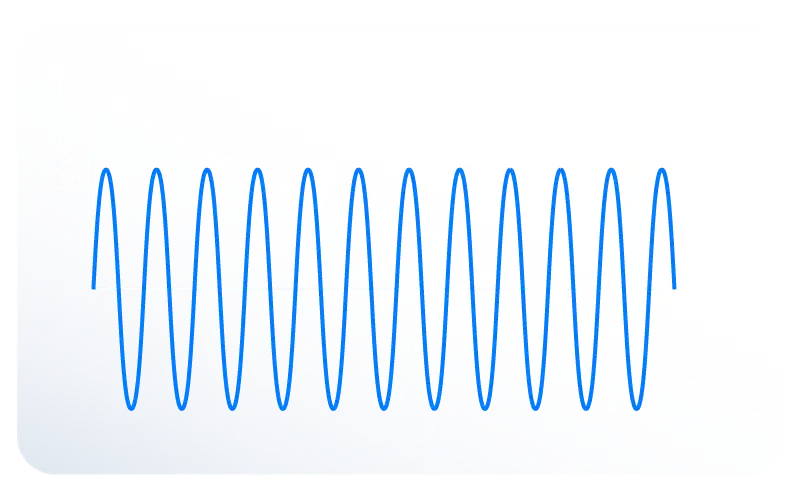

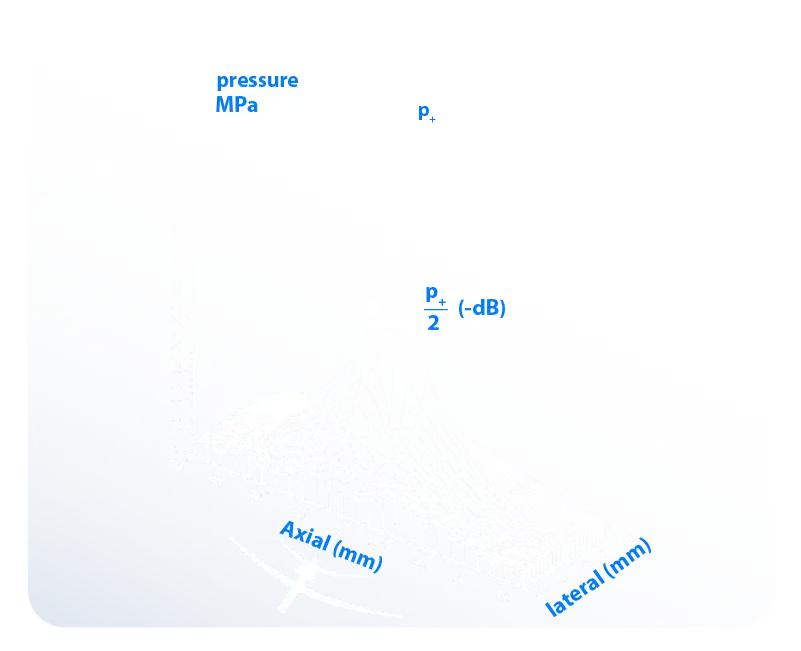

Physikalisch gesehen ist eine Stoßwelle durch einen abrupten und nahezu augenblicklichen Drucksprung definiert und breitet sich mit einer höheren Geschwindigkeit aus als die Schallgeschwindigkeit in dem Medium, in dem sie sich befindet. 16 Abb. 1 zeigt ein repräsentatives Druckprofil einer therapeutischen fokussierten Stoßwelle. Eine Stoßwelle besteht im Grunde aus einem einzigen Impuls, der ein sehr breites Frequenzspektrum (etwa 150 kHz bis 100 MHz) abdeckt. Diese Welle erreicht extrem hohe Druckspitzen (bis zu 150 MPa), gefolgt von einer Zugphase, die auf bis zu –25 MPa absinken kann.

Ein weiteres Merkmal, das Stoßwellen auszeichnet, ist ihre extrem kurze Impulsdauer und eine außergewöhnlich schnelle Anstiegszeit von nur wenigen hundert Nanosekunden. 3

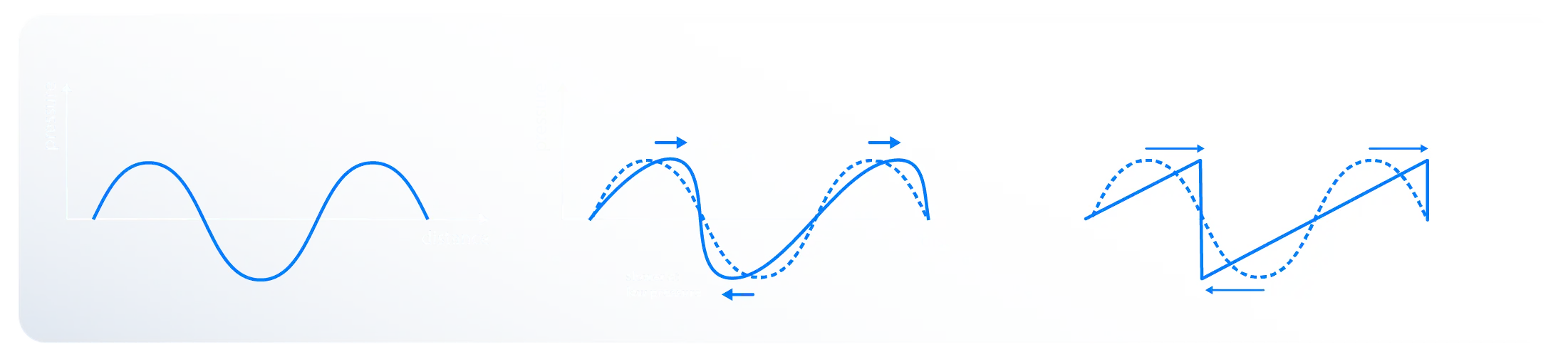

Ultraschall und Stoßwellen sind beide akustische Wellen, weisen jedoch grundlegende Unterschiede auf. Ultraschallwellen bestehen aus schmalbandigen, periodischen Schwingungen und werden hauptsächlich für bildgebende und diagnostische Zwecke verwendet. Im Gegensatz dazu bestehen Stoßwellen aus einem einzigen hohen Druckpeak und einer kurzen negativen Phase. Sie sind breitbandig, haben hohen Druck und werden zu therapeutischen Zwecken eingesetzt.

Sie unterscheiden sich auch in ihrer Ausbreitung: Ultraschallwellen breiten sich linear aus, während Stoßwellen sich nichtlinear ausbreiten, was zu einer Wellenversteilerung (steepening) führt. 4,6

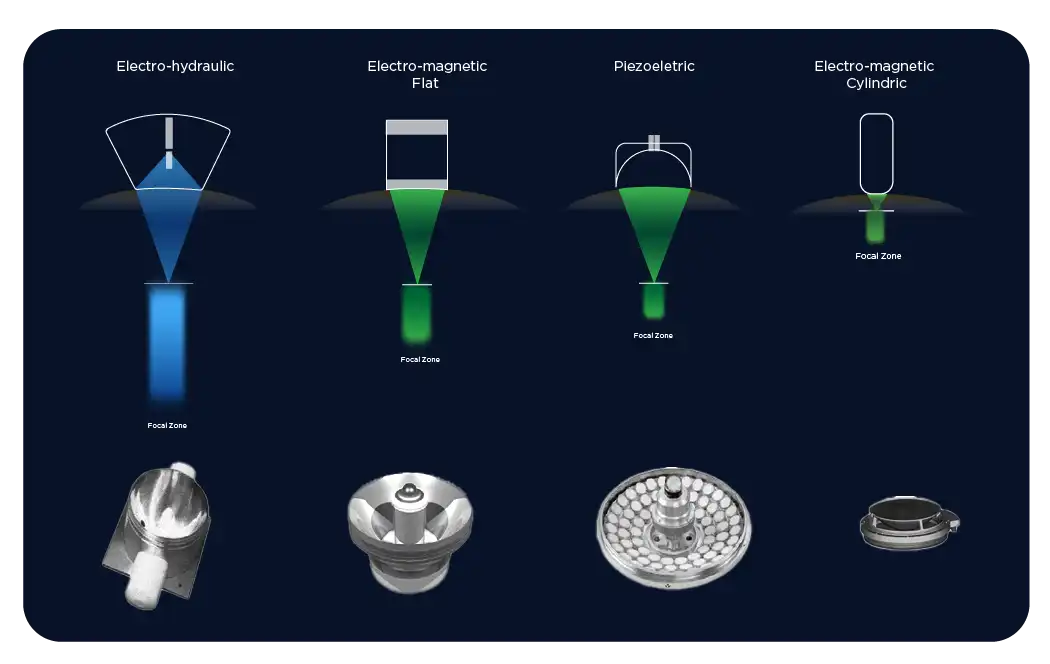

Fokussierte Stoßwellen können durch elektrohydraulische, piezoelektrische oder elektromagnetische Generatoren erzeugt werden. Bei elektrohydraulischen Systemen werden Stoßwellen direkt an der Quelle erzeugt. Bei piezoelektrischen und elektromagnetischen Systemen entstehen die Stoßwellen durch Wellenversteilerung und Superpositionseffekte. Daher erreicht die Stoßwelle ihre maximale Intensität nur im Fokusbereich.4,6

Die Fokusgrößen der mit verschiedenen Generatortypen erzeugten Stoßwellen sind unterschiedlich. Bei piezoelektrischen Systemen ist der Fokus am kleinsten, während bei elektrohydraulischen Systemen die größte Fokusfläche erzielt wird. Dies zeigt, dass die Dosis der bei der Behandlung verwendeten Stoßwelle vom gewählten Generatortyp abhängt. 9,16

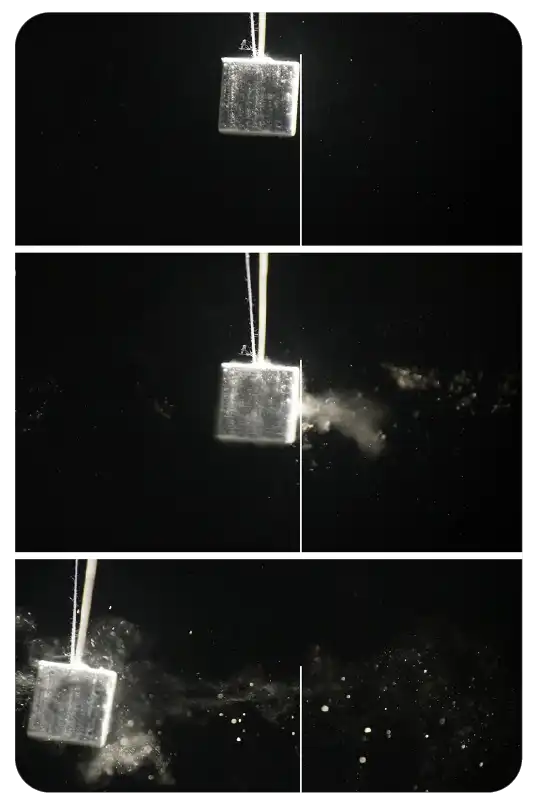

Die Methode zur elektrohydraulischen Stoßwellenerzeugung basiert auf dem Prinzip der Funkenentladung. Eine kurzzeitige Hochspannungsentladung tritt in der Lücke zwischen zwei Elektroden auf, und diese schnelle Energieentladung erzeugt eine Plasmablase im umgebenden flüssigen Medium. Mit dem Kollaps der Plasmablase wird eine hochdruck-akustische Welle erzeugt. 4,6

Die mit dieser Methode gewonnenen Stoßwellen werden mit parabolischen Reflektoren fokussiert und auf das Gewebe gerichtet. Elektrohydraulische Systeme werden dank ihrer starken Fokussierung und ihres breiten Energiespektrums seit vielen Jahren sicher zur Zertrümmerung von Nierensteinen (ESWL) und bei orthopädischen Indikationen eingesetzt.9,16

Fokussierte Stoßwellen sind akustische Wellen wie Schallwellen und benötigen ein Medium, um sich auszubreiten. Dieses Medium ist in der Regel ein leitfähiges Material wie Wasser oder Gel. Da der größte Teil des menschlichen Gewebes aus Wasser besteht, breiten sich Stoßwellen mit sehr geringem Verlust durch das Gewebe aus.

Diese Übertragungseigenschaften werden durch ein physikalisches Konzept namens akustische Impedanz (Z) erklärt:

Z = ρc

(ρ = Dichte, c = Schallgeschwindigkeit)

Die Dichte und die Schallübertragungsgeschwindigkeit verschiedener Gewebe sind unterschiedlich. Daher können Stoßwellen beim Übergang von einem Gewebe in ein anderes ihre Richtung ändern, reflektiert werden oder einen Teil ihrer Energie verlieren. Dies kann man sich ähnlich wie die Lichtbrechung in unterschiedlichen Medien wie Glas oder Wasser vorstellen.

Dieser Effekt ist aus therapeutischer Sicht wichtig: denn die Verluste an den Grenzflächen müssen minimiert werden, damit die Energie korrekt auf das Zielgewebe übertragen werden kann. Zu diesem Zweck wurden in Stoßwellengeräten spezielle Kopplungssysteme entwickelt. Während bei den ersten Geräten der Patient direkt in eine mit Wasser gefüllte Wanne gesetzt wurde, verwenden moderne Systeme heute ein Gel oder eine dünne Wasserschicht, um den Luftspalt zwischen Gerät und Haut zu eliminieren. Dadurch wird der Energieverlust minimiert und die maximale Wirkung auf den Brennpunkt übertragen.

Klinische Bedeutung: Wenn der Unterschied der akustischen Impedanz zwischen zwei Geweben groß ist (zum Beispiel zwischen Weichgewebe und Knochen), kann ein erheblicher Teil der Stoßwellen reflektiert werden. Daher sollte bei der Behandlungsplanung sorgfältig bewertet werden, wie sich die Wellen im Körper ausbreiten.

Bei der Übertragung von fokussierten Stoßwellen auf den Körper ist es von entscheidender Bedeutung, dass kein Luftspalt zwischen dem Gerät und der Haut vorhanden ist. Denn Luftblasen oder gasgefüllte Bereiche können einen Großteil der Energie absorbieren oder reflektieren und so die Wirksamkeit der Behandlung verringern. Daher verwenden moderne Geräte die Kopplung mit Gel oder einer dünnen Wasserschicht und eliminieren mögliche Luftspalten.

Hinweis: Luftblasen, die zwischen der Quelle und dem Gewebe eingeschlossen sind, verringern die Wirkung der Stoßwelle erheblich.

Nicht nur die Haut und Weichteile, sondern auch andere Strukturen im Körper spielen eine Rolle bei der Übertragung von Stoßwellen. Gasgefüllte Organe (z. B. die Lunge) oder dichtes Knochengewebe können den Durchgang der Wellen behindern. Daher wird das Vorhandensein dieser Bereiche im Fokusfeld während der Behandlung als Kontraindikation angesehen.16

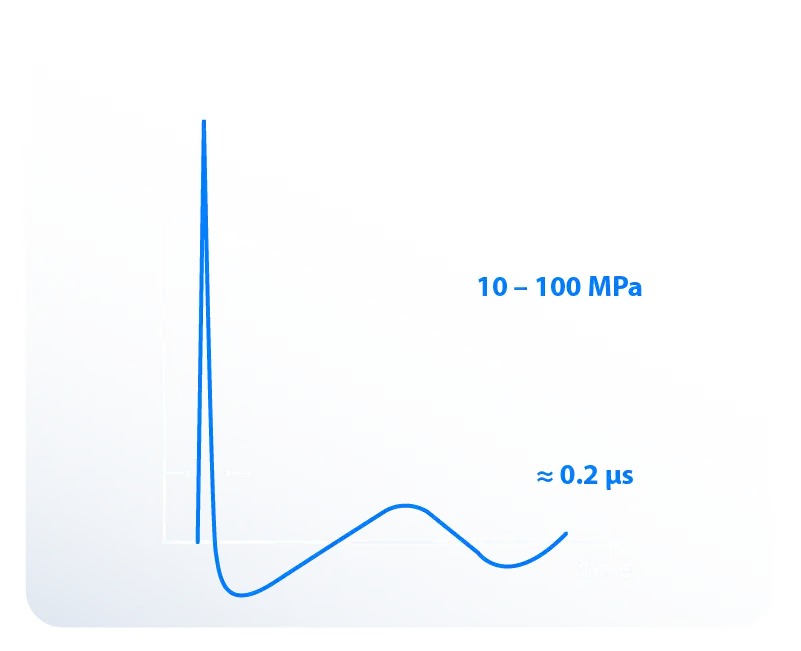

Die charakteristischen Eigenschaften von Stoßwellen werden am besten mit Drucksensoren gemessen. Fokussierte Stoßwellen, die in medizinischen Anwendungen verwendet werden, erreichen in der Regel Spitzendruckwerte (P⁺) zwischen 10–100 MPa. Das entspricht etwa dem 100- bis 1000-fachen des atmosphärischen Drucks. 3,6

Abhängig vom Stoßwellenbildungsmechanismus sind die Anstiegszeiten (rise time) extrem kurz (im Bereich von 10–100 Nanosekunden). Die Impulsdauer beträgt etwa 1 Mikrosekunde (1000 Nanosekunden), was eine grundlegende Eigenschaft ist, die Stoßwellen von klassischen medizinischen Druckwellen unterscheidet. 3

Eine weitere Eigenschaft der Stoßwelle ist, dass zusätzlich zum hohen positiven Druckpeak (P⁺) eine negative Druckphase (P⁻) mit kleinerer Amplitude vorhanden ist. Die negative Phase beträgt in der Regel etwa 10 % des P⁺-Werts und spielt eine entscheidende Rolle bei der Entstehung des Kavitationseffekts im Gewebe. 4

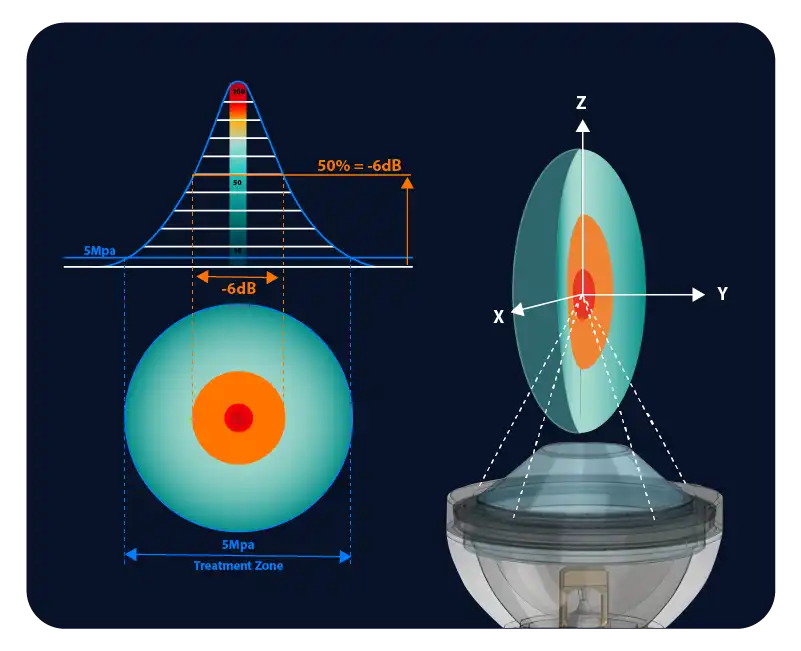

Die im Fokusbereich gemessenen P⁺-Werte werden mit dreidimensionalen Druckverteilungsgrafiken modelliert. Dieses Modell wird in der Regel mit einer Druckkarte in Form eines Berggipfels beschrieben. Es gibt einen Hochdruck-Spitzenpunkt im Zentrum, mit allmählich abnehmenden Druckwerten im umliegenden Bereich. Daher wird der Fokusbereich der Stoßwelle als der Bereich definiert, in dem der Druck größer als 50 % des Maximalwerts ist (auch bekannt als der –6 dB Fokusbereich oder das FWHM – full width at half maximum Kriterium). 5

Klinische Bedeutung: Die Messparameter können je nach dem verwendeten Stoßwellengenerator variieren. Die bei elektrohydraulischen, piezoelektrischen oder elektromagnetischen Systemen erhaltenen Druckprofile sind unterschiedlich.

Der auffälligste Effekt von Stoßwellen tritt an den Grenzflächen verschiedener Gewebe oder Materialien auf. Die Welle breitet sich innerhalb homogener Gewebe in der Regel verlustfrei aus; an Stellen mit einem Unterschied in der akustischen Impedanz werden jedoch Druckkräfte freigesetzt. Dies ist warum Stoßwellen viele Gewebe ohne Schaden durchdringen können, während sie in harten Strukturen (z. B. Stein oder Knochen) eine starke zerkleinernde Wirkung und in Weichteilen eine biologische Stimulation erzeugen. 11,18

Dank der Hochfrequenzkomponenten und der kurzen Impulsstrukturen im Millisekundenbereich können Stoßwellen tiefe Gewebe erreichen und eine selektive Wirkung zeigen. Dabei werden die Zellmembranen kurzzeitig gedehnt, die Durchlässigkeit erhöht sich, und der Prozess der Mechanotransduktion beginnt. In diesem Prozess wird die Geweberegeneration durch die Freisetzung von Stickstoffmonoxid (NO), Wachstumsfaktoren und anderen biochemischen Mediatoren ausgelöst. 11

Als Ergebnis zeigen Stoßwellen an Grenzflächen sowohl mechanische als auch biologische Effekte: 4

• In harten Geweben → Zerteilungs- und Zerkleinerungseffekt

• In weichen Geweben → Zelluläre Stimulation und regenerativer Effekt

Fokussierte Stoßwellen ermöglichen eine konzentrierte Energieübertragung in einem begrenzten Bereich, wodurch die Behandlung auf das Zielgewebe gerichtet werden kann. Auf diese Weise werden die umliegenden Gewebe geschützt, während der therapeutische Effekt nur auf den betroffenen Bereich ausgeübt wird.

Klinische Studien haben gezeigt, dass Stoßwellen in den meisten Fällen die Durchblutung steigern, den Stoffwechsel beschleunigen und so den Heilungsprozess einleiten. 11,12

Die Scher- und Druckkräfte von Stoßwellen machen die Zellmembranen kurzzeitig durchlässig. Dieser Mechanismus wird als Mechanotransduktion bezeichnet und liegt vielen biologischen Effekten zugrunde. 11

Die wichtigsten durch wissenschaftliche Beweise belegten Effekte sind:

• Erhöhte Durchlässigkeit der Zellmembran

• Stimulation der Mikrozirkulation (Blut- und Lymphfluss)

• Freisetzung von Substanz P

• Abnahme der nicht myelinisierten Nervenfasern → Schmerzmodulation

• Freisetzung von Stickstoffmonoxid (NO) → Vasodilatation, erhöhter Stoffwechsel, Angiogenese, entzündungshemmende Wirkung

• Antibakterielle Wirkung

• Freisetzung von Wachstumsfaktoren und Hormonen (Gefäße, Epithel, Knochen, Kollagen)

• Stimulation von Stammzellen

• Neuronale Stimulation (neuronale Aktivität, neural spiking)

Für radiale Druckwellen (RPW) und/oder fokussierte Stoßwellen mit niedriger Energie:

1.1. Maligner Tumor im Behandlungsbereich (nicht als zugrunde liegende Erkrankung)

1.2. Fötus im Behandlungsbereich

Relative Kontraindikationen

1.3. Wachstumsfuge (Epiphyseal plate) im Behandlungsbereich

1.4. Gehirn oder Wirbelsäule im Behandlungsbereich

Absolute Kontraindikationen für fokussierte Stoßwellen mit hoher Energie:

1.5. Lungengewebe im Behandlungsbereich

1.6. Maligner Tumor im Behandlungsbereich (nicht als zugrunde liegende Erkrankung)

1.7. Schwere Koagulopathie

1.8. Fötus im Behandlungsbereich

Energieabhängige Wirkungsbereiche

Die durch Stoßwellen erzeugten biologischen und mechanischen Effekte hängen von der verwendeten Energieflussdichte (ED) ab:

• Niedrige Energie (low-energy): Zellregeneration, Schmerztherapie, Weichteilheilung

• Mittlere Energie (mid-energy): Pseudoarthrose, chronische Muskel-Sehnen-Erkrankungen

• Hohe Energie (high-energy): Steinzertrümmerung (Lithotripsie) und Zerkleinerung von hartem Gewebe

So kann dieselbe Technologie sowohl in der regenerativen Medizin als auch bei destruktiven Anwendungen eingesetzt werden. 4

Der Bereich, in dem die biologischen Effekte von Stoßwellen auftreten, hängt nicht nur von der Größe des Fokusbereichs, sondern auch von den erreichten absoluten Druckwerten ab. Daher wurde die 5 MPa-Schwelle als Mindestdruckniveau definiert, bei dem eine Stoßwelle als therapeutisch wirksam angesehen werden kann.3,6

Dieser Ansatz unterscheidet sich vom –6 dB Fokusbereich fokussierter Stoßwellen. Das –6 dB-Kriterium definiert den Bereich, der über 50 % des Spitzendrucks liegt. Im Gegensatz dazu bezieht sich die 5 MPa Behandlungszone auf den Bereich, in dem der Druckwert gleich oder höher als 5 MPa (ca. 50 bar) ist. Daher ist die 5 MPa-Behandlungszone in der Regel breiter als der –6 dB-Fokusbereich und variiert je nach Energieniveau. 9,16

Bisher gibt es keine direkte klinische Studie, die belegt, dass der Wert von 5 MPa die endgültige Grenze der biologischen Wirksamkeit darstellt. Experimentelle Befunde deuten jedoch darauf hin, dass Stoßwellen unterhalb einer bestimmten Mindestdruckschwelle im Gewebe nur eine begrenzte oder gar keine therapeutische Wirkung zeigen. 5

Klinische Bedeutung: Während der –6 dB-Fokusbereich ein technischer Parameter des Geräts ist, spiegelt die 5 MPa-Behandlungszone die klinische Wirksamkeit besser wider. Denn die biologische Reaktion steht in direktem Zusammenhang mit den absoluten Druckwerten.

Die Stoßwellenenergie ist einer der grundlegendsten Parameter in medizinischen Anwendungen. Damit eine Stoßwelle eine therapeutische Wirkung im Gewebe entfalten kann, müssen bestimmte Energieschwellen überschritten werden 3,6.

Die Energie wird über das Integral der Druck-Zeit-Kurve berechnet. Mathematisch wird sie wie folgt ausgedrückt:

Hier:

• A = Wirkungsfläche der Welle

• Z = akustische Impedanz

• p(t) = Druckfunktion

Die Gesamtenergie (E_total) kann berechnet werden, indem nur die positive Druckphase (E₊) oder auch die negative (Zug-)Phase berücksichtigt wird. Die Energie eines Stoßwellenimpulses wird üblicherweise in mJ (Millijoule) angegeben. Da in klinischen Anwendungen Hunderte oder Tausende von Impulsen angewendet werden, wird die Gesamtenergie durch Multiplikation mit der Anzahl der Impulse erhalten 5.

Die Wirksamkeit der Behandlung hängt nicht nur von der Gesamtenergie ab, sondern auch davon, auf welcher Fläche die Energie verteilt wird. Daher gilt die „Energy Flux Density (ED)“, also die Energieflussdichte, als einer der wichtigsten Parameter zur Bestimmung der klinischen Wirksamkeit. 16

Mathematisch wird ED wie folgt definiert:

Der ED-Wert wird üblicherweise in mJ/mm² ausgedrückt. Dieser Parameter gibt die Energiedichte der Stoßwelle an und wird zur Klassifizierung der Anwendung als „niedrig-intensiv“ oder „hoch-intensiv“ verwendet. Niedrige ED-Werte werden für regenerative Behandlungen (z. B. Orthopädie, Andrologie) bevorzugt, während hohe ED-Werte bei Anwendungen wie der Steinzertrümmerung zum Einsatz kommen. 16.

Klinischer Schwerpunkt: ED ist der grundlegende Parameter, der den Vergleich zwischen verschiedenen Geräten ermöglicht. Nur die Gesamtenergie zu betrachten, reicht nicht aus; die Art und Weise, wie die Energiedichte auf das Gewebe übertragen wird, bestimmt das klinische Ergebnis.

Eine oft übersehene, aber sehr wichtige Eigenschaft von Stoßwellen ist, dass sie einen Impuls (Momentum) tragen. Wie bei der Energie wird der Impuls der Stoßwelle über das Integral des Drucks über die Zeit definiert. Im Gegensatz zur Energie ist hier jedoch keine Quadrierung des Drucks erforderlich; dies bewahrt das Vorzeichen des Drucks. Infolgedessen überträgt die Stoßwelle sowohl einen starken Impuls in Vorwärtsrichtung mit der positiven Druckphase als auch einen kleineren Impuls in Rückwärtsrichtung mit der negativen Zugphase, 3,1

Die asymmetrische Impulsstruktur der Stoßwelle führt dazu, dass sich diese beiden Impulse nicht gegenseitig aufheben können, wodurch ein Nettovorwärtsimpuls entsteht. Dies unterscheidet sich von kontinuierlichen Ultraschallwellen, bei denen aufeinanderfolgende Kompressions- und Dehnungsphasen sich weitgehend aufheben und einen vernachlässigbaren Nettovorimpuls erzeugen.

Der Stoßwellen-Impuls ist sowohl bei Hochenergie-Steinzertrümmerungsanwendungen (ESWL) als auch bei Niedrigenergie-Therapien zur biologischen Stimulation (ESWT) von entscheidender Bedeutung. Bei der ESWL erzeugt der starke Impuls eine zerkleinernde Kraft auf harte Gewebe, während bei der ESWT der geringer intensive Impuls biologische Stimulations- und Regenerationsprozesse in den Weichteilen auslöst. 4

Während sich die Stoßwelle in homogenen Geweben ausbreitet, bleibt die Impulsübertragung weitgehend erhalten. Wenn sich jedoch die Dichte (ρ) oder die Schallgeschwindigkeit (c) der Gewebe plötzlich ändert – das heißt, wenn Unterschiede in der akustischen Impedanz Z=ρcZ = ρcZ=ρc auftreten – wird ein Teil des Impulses übertragen, während ein Teil reflektiert wird. Dieses Verhältnis wird mit dem Reflexionskoeffizienten ausgedrückt: 6

An harten Grenzflächen (z. B. Stein, Knochen) wird ein Großteil der Welle reflektiert, während in weichen Geweben (z. B. Muskel, Sehne) der größte Teil des Impulses übertragen wird. Diese Situation bestimmt direkt die klinische Wirksamkeit von Stoßwellen.

Ein weiteres Element im Zusammenhang mit dem Impuls ist die Krafterzeugung. Nach Newtons Gesetz wird jede Impulsänderung notwendigerweise mit einer Kraft vollzogen:

Daher erzeugt die Impulsänderung messbare Kräfte, wenn die Stoßwelle eine Grenzfläche erreicht. Diese Kräfte können zum Zersplittern neigende Strukturen (z. B. Steine) zerteilen oder elastische Gewebe (z. B. Muskeln, Bindegewebe) stimulieren, um biologische Reaktionen auszulösen 5.

Radiale Druckwellen (Radial Pressure Waves) werden durch die Umwandlung mechanischer Energie in akustische Druckwellen über ein ballistisches System erzeugt. Im Gegensatz zu fokussierten Stoßwellen können diese Wellen nicht fokussiert werden, haben längere Impulsdauern (0,15–1,5 m) und breiten sich oberflächlich aus. Daher handelt es sich physikalisch gesehen nicht um eine echte „Stoßwelle“; dennoch wird sie zur besseren Verständlichkeit in medizinischen Anwendungen oft als radiale Stoßwellen-Therapie (RSWT) bezeichnet. 19

Seit den 1990er-Jahren sind radiale Druckwellen dank der auf das Gewebe übertragenen mechanischen Energie besonders wirksam bei der Behandlung von Muskel-Skelett-Erkrankungen. Sie unterstützen die Schmerzkontrolle und Heilung bei Erkrankungen wie Tendinopathien, Muskelverletzungen und Fersensporn.20 Der Wirkmechanismus basiert auf dem von Isaac Newton definierten Gesetz von Aktion und Reaktion. 8

Ein wichtiger klinischer Vorteil ist, dass sie eine kostengünstigere Alternative im Vergleich zu fokussierten Stoßwellen darstellen. Studien zeigen, dass die mit radialen Druckwellen erzielten Behandlungsergebnisse bei vielen Indikationen ähnlich denen von fokussierten Stoßwellen sind.17 Mit diesen Eigenschaften werden sie als zuverlässige, wirksame und wirtschaftliche Behandlungsoption in der modernen Medizin weit verbreitet eingesetzt.

Radiale Druckwellen werden durch einen ballistischen Mechanismus erzeugt, bei dem ein beschleunigtes Projektil (beweglicher Körper) auf einen Impact Body (Prallkörper) trifft. Das Projektil, das in der Regel mit Druckluft beschleunigt wird, bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von ca. 5–25 m/s und wird beim Aufprall auf den Prallkörper schlagartig abgebremst. Ein Teil der bei der Kollision entstehenden kinetischen Energie wird auf den Prallkörper übertragen. 19

Der Prallkörper ist der Applikator, der während der Behandlung direkt die Haut des Patienten berührt. Dieser Körper bewegt sich nach der Kollision über eine sehr kurze Distanz (in der Regel <1 mm) mit geringer Geschwindigkeit vor und zurück und überträgt die Energie auf das Gewebe.19 Wenn die Energie auf diese Weise übertragen wird, breitet sich die Welle im Gewebe kreis- (radial) förmig vom Berührungspunkt aus nach außen aus.8

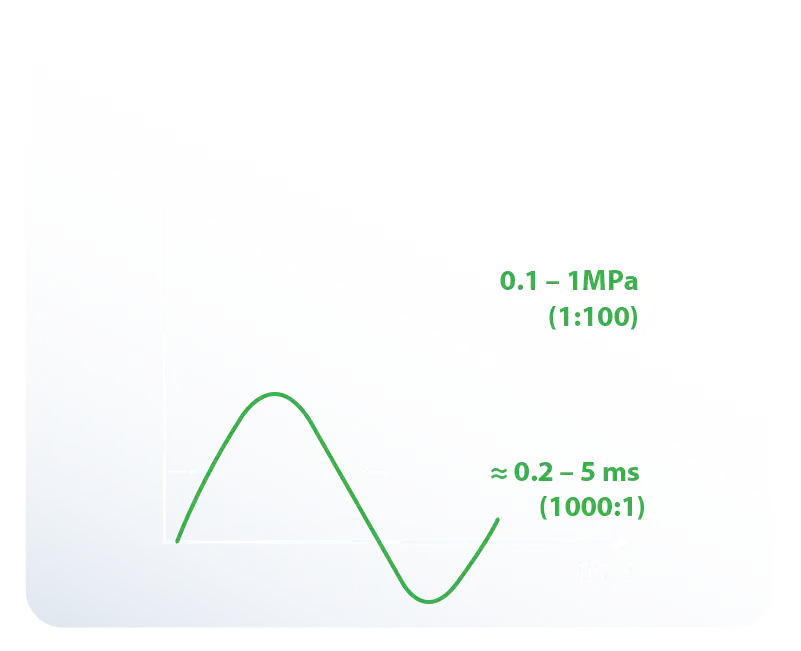

• Druckniveau: Die Spitzendrücke von radialen Druckwellen liegen zwischen 0,1–1 MPa. Dieser Wert liegt deutlich unter dem von fokussierten Stoßwellen (10–100 MPa). 17

• Impulsdauer: Die Impulsdauer von radialen Druckwellen beträgt ca. 0,2–5 ms. Diese Dauer ist etwa 1000-mal länger als bei fokussierten Stoßwellen.20

• Energieausbreitung: Die Energie konzentriert sich von der Kontaktstelle aus in den oberflächlichen Bereichen; ihr Effekt auf tiefe Gewebe ist begrenzt. 8

Aufgrund dieser physikalischen Eigenschaften werden radiale Druckwellen im Vergleich zu fokussierten Stoßwellen eher für die Behandlung oberflächlicher Gewebe bevorzugt.

• Indikationen: Muskel-Skelett-Erkrankungen (Sehnenentzündungen, Muskelkrämpfe, myofasziales Schmerzsyndrom usw.)

• Vorteile: Einfachere Gerätestruktur, geringere Kosten, breites klinisches Anwendungsgebiet. 19, 17

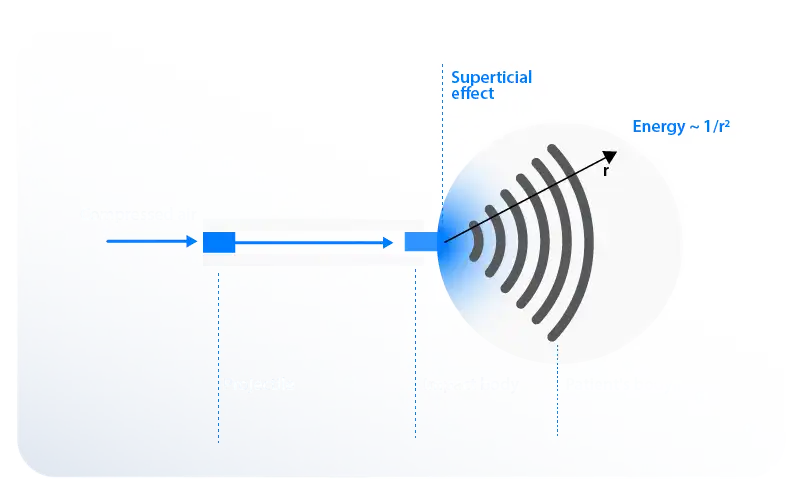

Radiale Druckwellen breiten sich strahlenförmig von der Applikationsstelle des Prallkörpers in die umliegenden Gewebe aus. Die Energiedichte nimmt mit der Entfernung von der Quelle schnell ab (zeigt einen Abfall von ca. 1/r²). Daher tritt der stärkste Effekt auf der Hautoberfläche oder in den nächstgelegenen oberflächlichen Bereichen auf. Die Tiefe der therapeutischen Wirkung ist in der Regel auf 3–4 cm begrenzt, erreicht aber auf der Oberfläche die höchste Dichte. 19

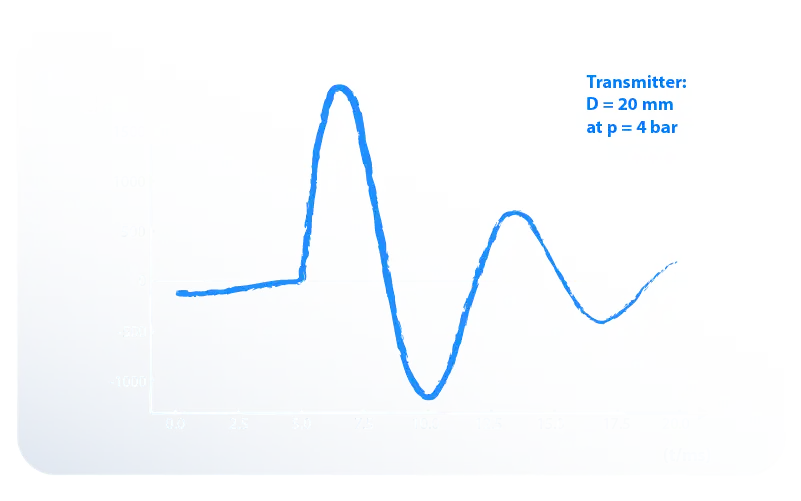

Die Impulsdauer von radialen Druckwellen ist viel länger als die von fokussierten Stoßwellen, und die Druckamplitude ist niedriger. Daher liefern die klassischen Wassertankmessungen, die bei Stoßwellen verwendet werden, keine genauen Ergebnisse für radiale Systeme. 20

Stattdessen werden die Parameter durch Messung der Bewegung des Prallkörpers (Transmitter) und der daraus resultierenden Kraft, die auf das Gewebefantom übertragen wird, bestimmt. Das verwendete Übertragungsstück und der Ansteuerungsdruck (z. B. D = 20 mm, p = 4 bar) beeinflussen die Ergebnisse direkt. 8

Stoßwellen und Druckwellen unterscheiden sich in ihrem Erzeugungsmechanismus, ihren physikalischen Parametern und ihren therapeutischen Wirkungstiefen:

| Parameter | Stoßwellen (Fokussiert) |

Druckwellen (Radial) |

| Druck | 10 – 100 MPa | 0.1 – 1 MPa |

| Impulsdauer | ≈ 0.2 µs | ≈ 0.2 – 5 ms |

| Impuls (Momentum) | 0.5 – 2 mNs | 100 – 200 mNs |

| Energie | 20 – 35 mJ | 150 – 200 mJ |

| Druckgradient | 100 – 150 MPa/mm | 0.1 – 0.5 kPa/mm |

| Druckfeld | Fokussiert | Radial, divergent |

| Penetrationstiefe | Groß, bis zu 200 mm | Klein, oberflächlich, bis zu 50 mm |

| Betroffener Bereich | Zellen | Oberflächliches Gewebe |

Klinischer Kommentar

• Fokussierte Stoßwellen werden zur Behandlung tiefer Gewebe und chronischer Triggerpunkte eingesetzt.

• Radiale Druckwellen hingegen sind bei oberflächlichen Weichteilbeschwerden wirksamer.

• Wenn beide Technologien zusammen verwendet werden, kann die Behandlungseffektivität durch die gleichzeitige Behandlung von oberflächlichen und tiefen Geweben gesteigert werden.